De Dune à Fondation, rencontre avec Paul Chadeisson

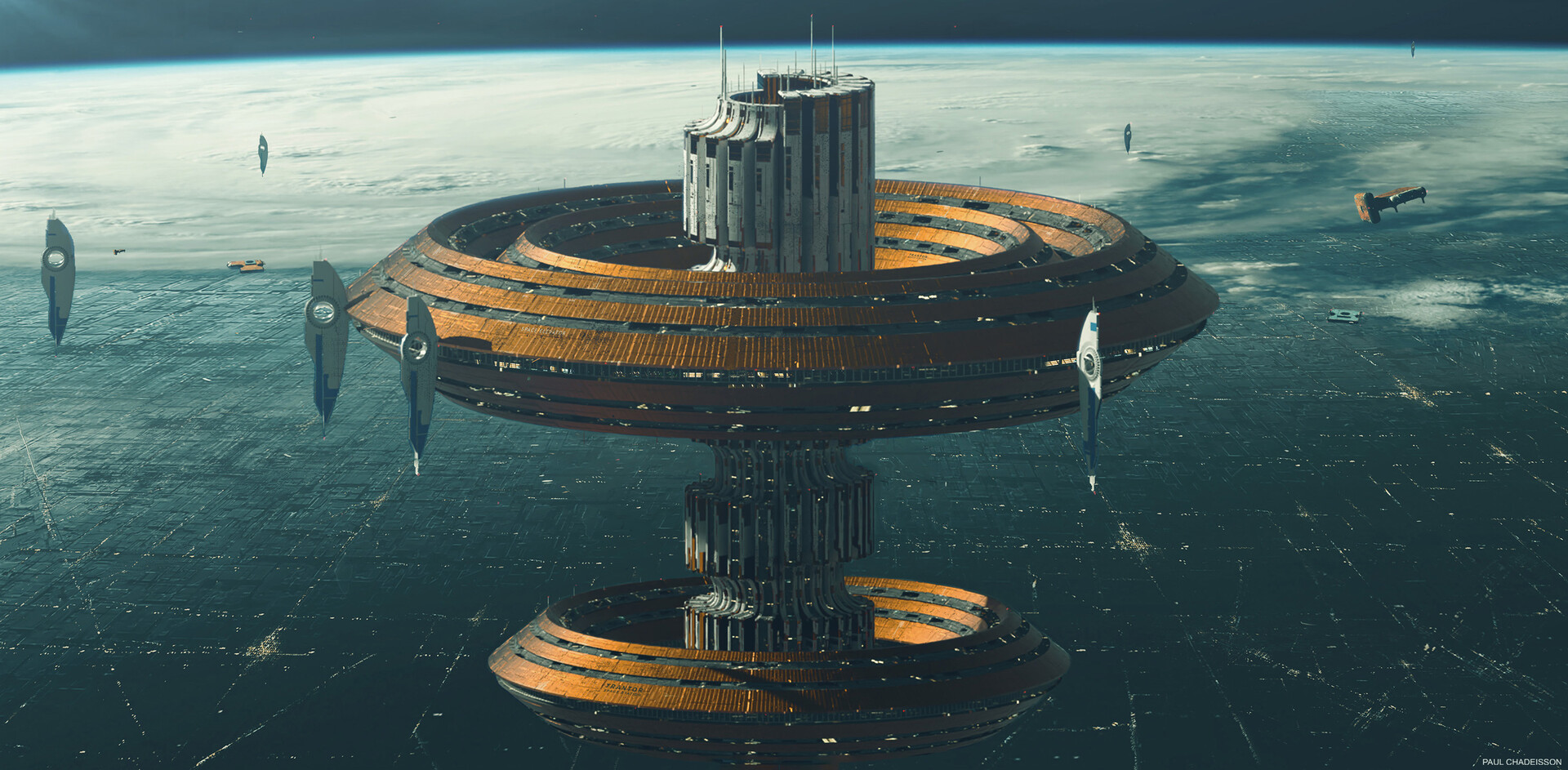

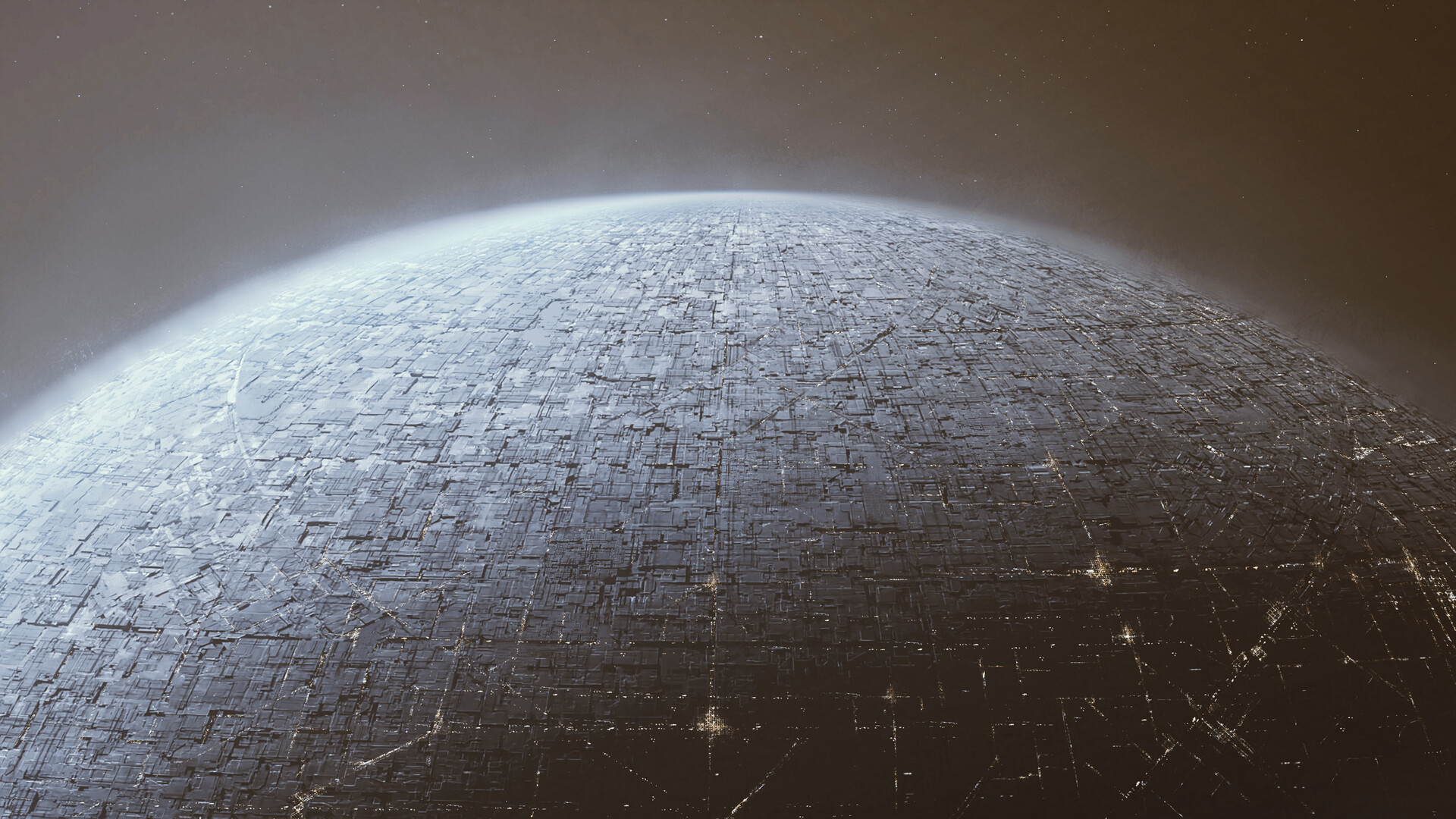

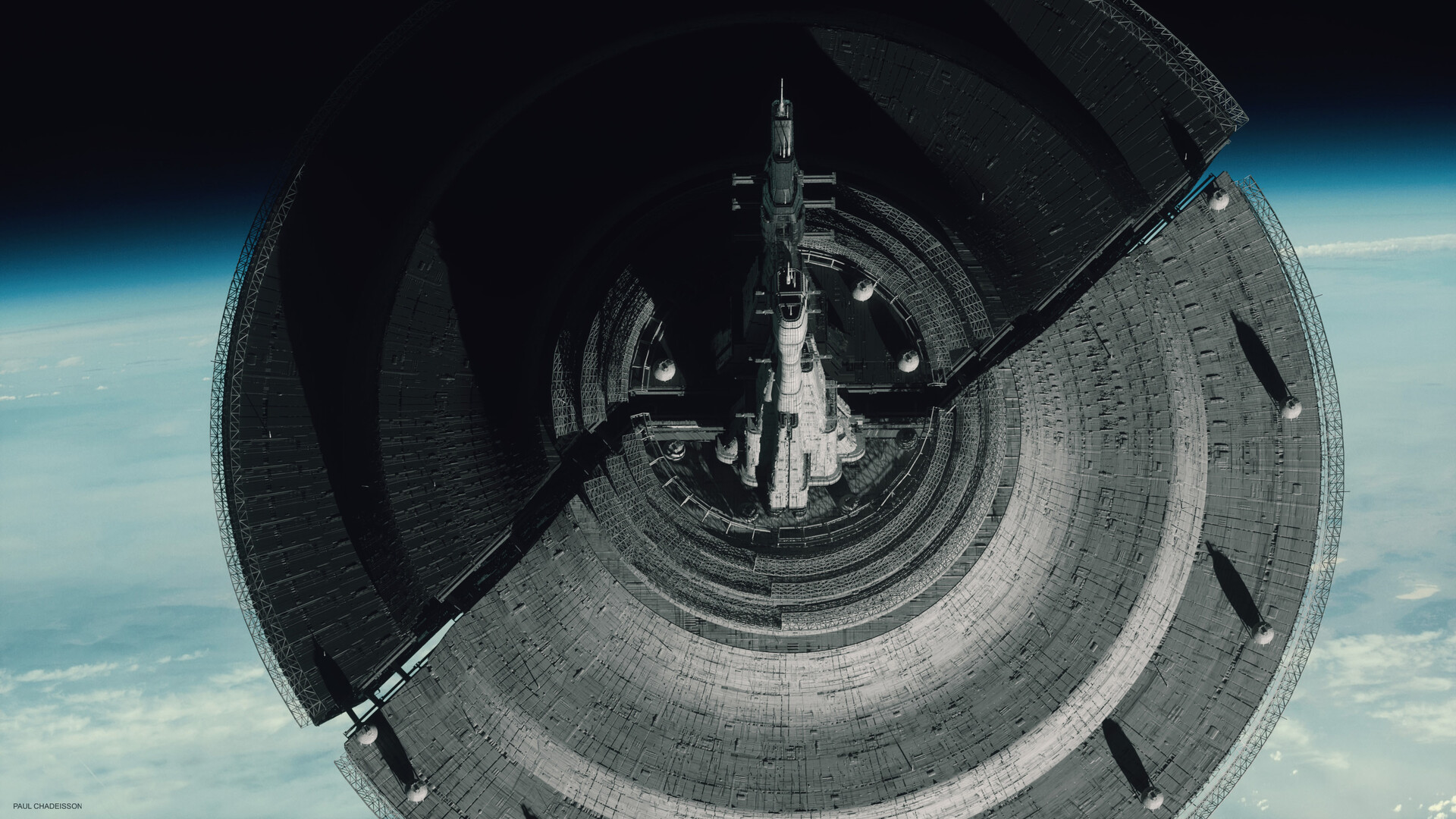

L'ivresse du RegardPaul Chadeisson est un concept artist et illustrateur français renommé, spécialisé dans les univers de science-fiction. Son style distinctif, qui mêle vastes paysages industriels, architectures titanesques et scènes dystopiques, lui a permis de collaborer sur des projets aussi prestigieux que Blade Runner 2049, Dune, Alien Romulus ou Love, Death & Robots.

Son travail s’inspire de son exploration des lieux abandonnés, qui alimentent sa vision unique et son souci du détail. Dans cette interview, il revient sur son parcours, partage ses inspirations et les défis qu’il rencontre entre projets personnels et commandes professionnelles, tout en explorant l’évolution des outils numériques dans son art.

// Quelles ont été tes premières inspirations artistiques ? Y’a-t-il des œuvres ou des expériences marquantes qui t’ont orienté dans cette direction ?

Le déclic s’est produit en 2005, lorsque des amis m’ont emmené à la boutique Album à Paris. J’y ai découvert les artbooks, et en particulier un livre sur l’Episode III de Star Wars avec les œuvres de Ryan Church. Ce fut une révélation qui a changé ma vision du dessin. J’étais fasciné que ces créations soient réalisées sur tablette graphique. Par la suite, j’ai découvert le travail d’autres artistes comme Sparth, Craig Mullins ou Khang Le, et je suis tombé amoureux de la peinture numérique. Une amie m’a parlé de Café Salé (CFSL), un forum dédié aux illustrateurs, permettant de partager ses créations et d’apprendre d’autres passionnés. À l’époque, faute de mieux, je peignais avec une simple souris. Ensuite mes parents m’ont offert une tablette graphique et cela a été un tournant. En pratiquant sur ce forum et en échangeant avec d’autres artistes, j’ai pu affiner mes compétences. Mon parcours m’a finalement conduit chez Dontnod en 2009, où j’ai eu la chance de travailler avec un artiste comme Aleksi Briclot.

// À ce moment-là, pensais-tu déjà en faire un métier ou était-ce encore une simple passion ?

C’était purement par passion. Je n’imaginais pas qu’un métier puisse exister derrière tout ça. Tous les soirs, je peignais pour le plaisir. Ce n’est qu’en troisième année d’école que les choses ont changé. Grâce au réseau de l’école, j’ai trouvé un stage chez Nadeo, le studio derrière TrackMania. J’ai travaillé avec eux quelques semaines, puis ils m’ont proposé de continuer en freelance. C’est là que j’ai réalisé que cette passion pouvait devenir un travail. Ces gens ne dessinaient pas seulement pour le plaisir, ils menaient une véritable carrière !

À la fin de cette expérience, j’ai décidé de ne pas faire ma dernière année d’école et de me former tout seul.. Deux semaines plus tard, je recevais un email d’un ami qui m’offrait un poste chez Darkworks, un studio de jeux vidéo à Paris. C’était à dix minutes de chez moi et l’entreprise travaillait sur des projets de science-fiction, un genre que j’adore. J ’y suis resté trois ans et demi. Ensuite, j’ai fondé ma propre société avec des amis. Nous avons développé deux jeux vidéo. Strike Vector, un jeu de combat aérien qui n’a malheureusement pas bien marché, et une suite améliorée qui n’a pas mieux fonctionné. Après cet échec, nous avons décidé de nous séparer.

// C’est à ce moment que tu t’es orienté vers le freelance ?

Je suis retourné à ce que je savais faire, c’est-à-dire l’illustration. J’ai publié mes travaux en ligne et ils ont rapidement attiré l’attention de studios, mais aussi de productions cinématographiques. J’ai notamment rejoint l’équipe de Final Fantasy XV pour travailler sur le design de la ville et sur celui de la salle du trône pour le film Kingsglaive. C’est à ce moment-là que les opportunités ont commencé à s’ouvrir dans le cinéma. J’ai été contacté par des réalisateurs comme Neill Blomkamp pour mon projet MIGRANTS, ce qui m’a paru surréaliste. Je venais de petits projets de jeux vidéo, et tout à coup des figures majeures me demandaient de travailler sur leurs films.

// Comment as-tu vécu ce passage des jeux vidéo au cinéma ?

C’était totalement inattendu. Pour un illustrateur français, travailler dans le cinéma me paraissait inaccessible, mais ces opportunités se sont présentées quasi naturellement. Après Kingsglaive, j’ai été impliqué dans des projets comme Blade Runner 2049, Dune, Alien Romulus ou bien Love, Death & Robots et Cyberpunk 2077. Tout s’est enchaîné. J’ai alterné entre projets de jeux vidéo et de cinéma. Chaque expérience m’a permis de progresser et de développer mon style. Même si tous les projets n’étaient pas de qualité (parfois, tu travailles sur un film et le résultat final s’avère décevant), chaque collaboration était une opportunité d’apprendre et de grandir.

// Pour la série Fondation, tirée de la trilogie d’Isaac Asimov, peux-tu nous expliquer comment s’est déroulé ton travail ?

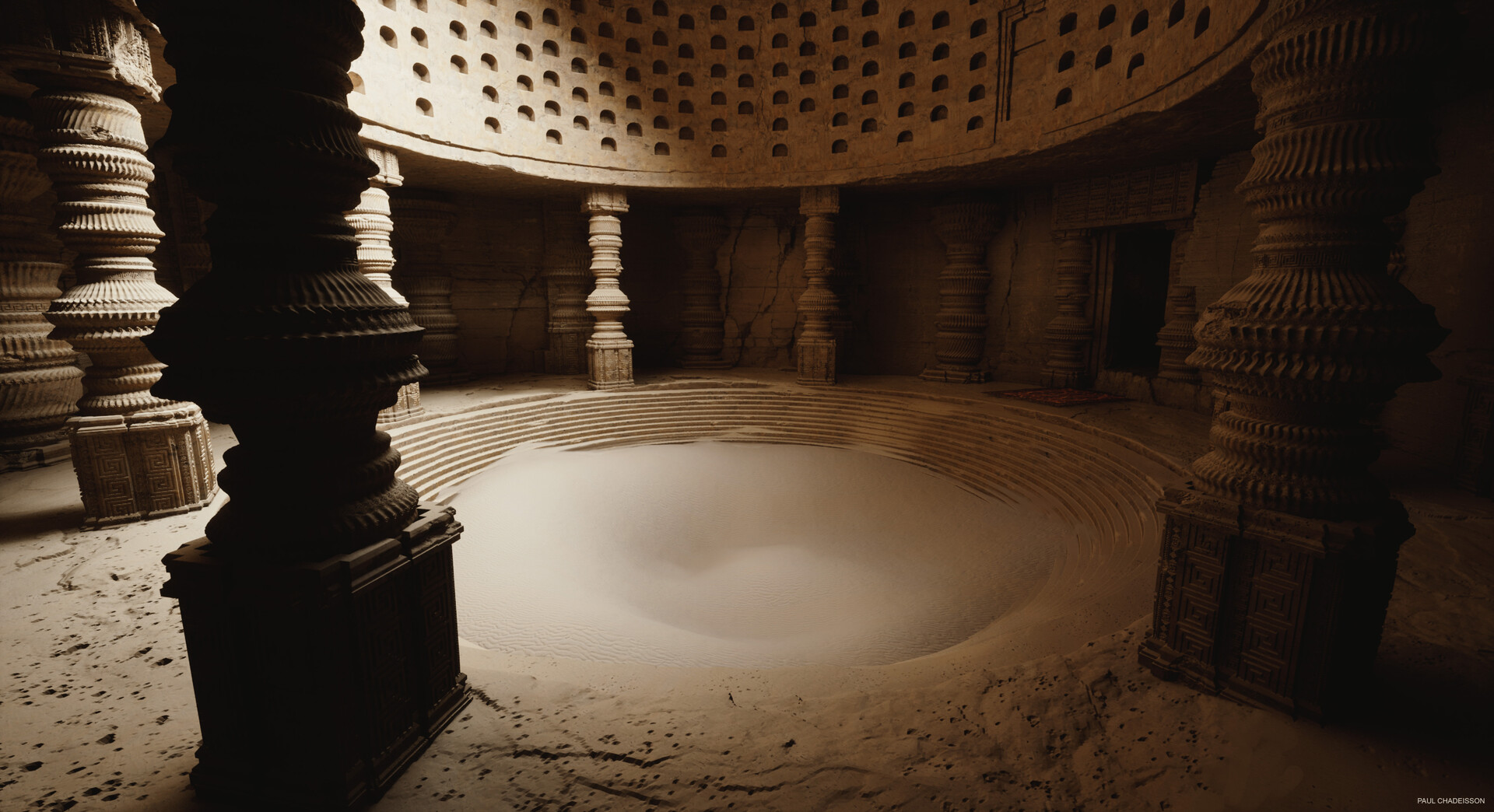

Il dépendait des besoins spécifiques de chaque scène ou des éléments particuliers à concevoir. Par exemple, pour la forteresse Maiden, le vaisseau qui y est associé avait déjà été conçu. Il existait une base pour la forteresse elle-même. On m’a fourni des photos du lieu réel utilisé pour le tournage et j’ai été chargé de développer tout ce qui se trouvait autour, d’étendre l’environnement tout en respectant l’architecture existante. Je devais m’assurer que l’ensemble restait cohérent avec les plans qui avaient déjà été filmés. En ce qui concerne les scripts, c’est variable. Pour Fondation, je n’ai pas eu accès à la version complète. Parfois, on ne reçoit qu’un descriptif succinct de la scène ou de l’élément à travailler, faute de temps ou parce que ce n’est pas nécessaire pour notre boulot. Heureusement, pour ce projet, il y avait une base solide grâce aux romans d’Asimov, ce qui permettait de s’inspirer directement de cet univers littéraire riche, sans forcément devoir se plonger dans les détails du scénario.

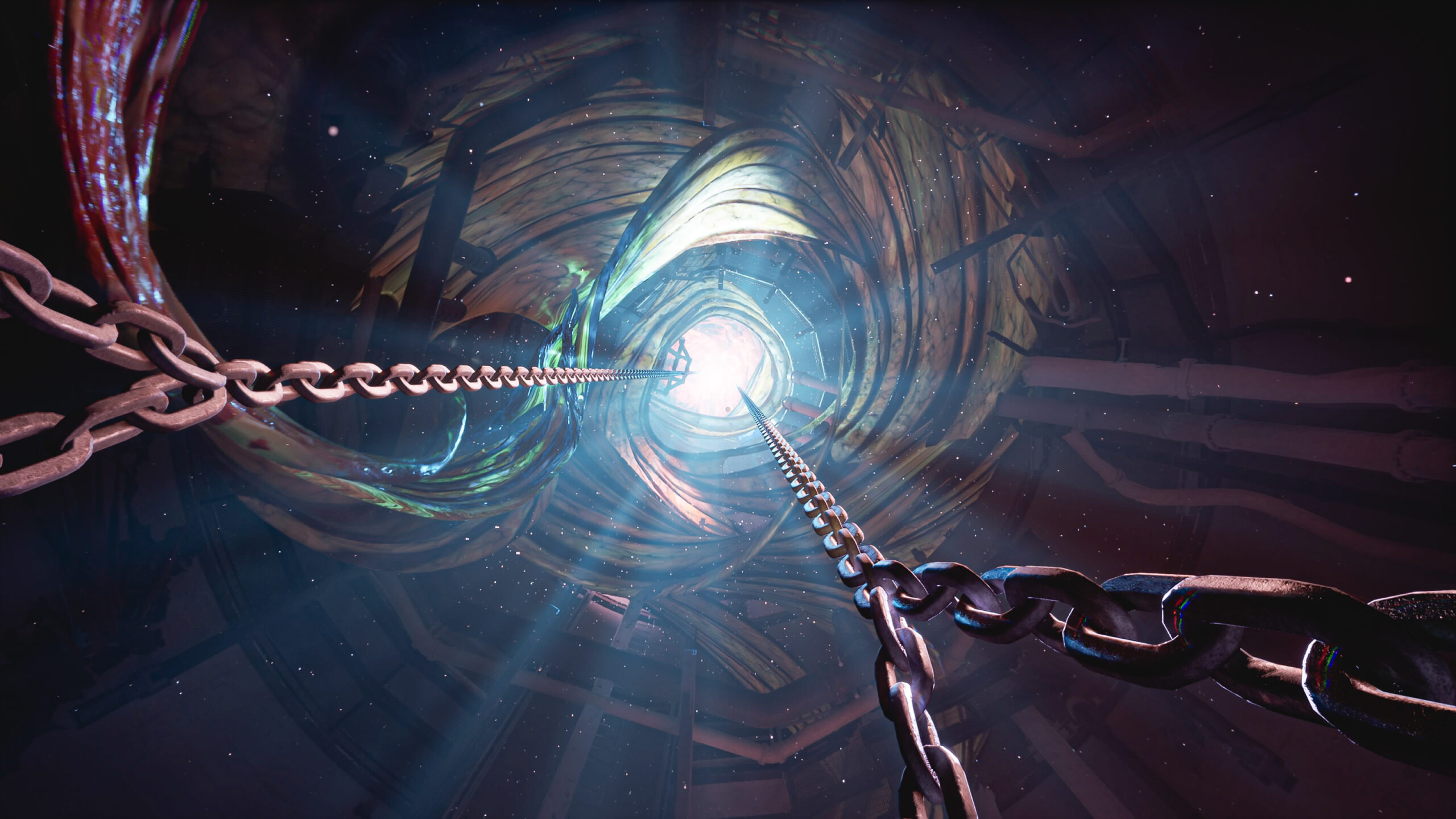

// Peux-tu nous parler de la manière dont tu as conçu des vaisseaux spatiaux pour Love, Death & Robots ?

Tout commence par une phase d’esquisses. Je réalise des dessins que je colorise pour donner une idée concrète de l’aspect final. Une fois cette étape validée par l’équipe, je passe à la modélisation en 3D. Les fichiers 3D sont ensuite envoyés à un studio d’effets spéciaux, qui s’occupe de la finalisation et de leur intégration dans les scènes. Cette approche permet de donner une vision claire et précise du rendu final avant même que la production ne se lance dans des phases coûteuses telles que la construction de décors physiques ou les animations complexes. Ainsi, le design devient une étape essentielle pour tester et s’assurer que tout fonctionnera visuellement avant de s’engager dans la réalisation. Même si je ne travaille pas directement sur des plans d’architecture, mes modèles 3D peuvent être utilisés comme base pour créer des coupes, des plans techniques ou des maquettes. Tout cela sert ensuite aux équipes de construction ou aux menuisiers qui fabriquent les décors.

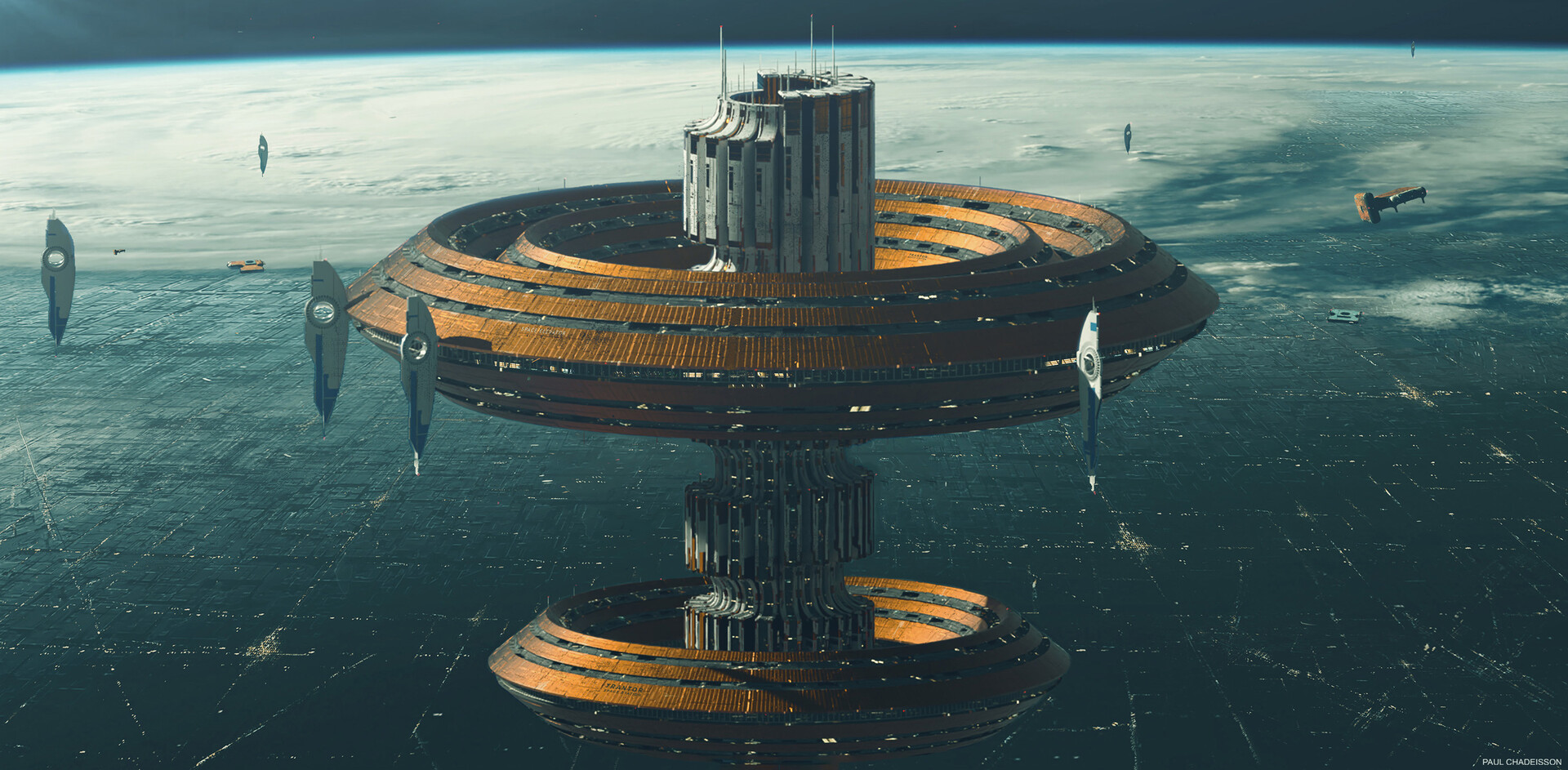

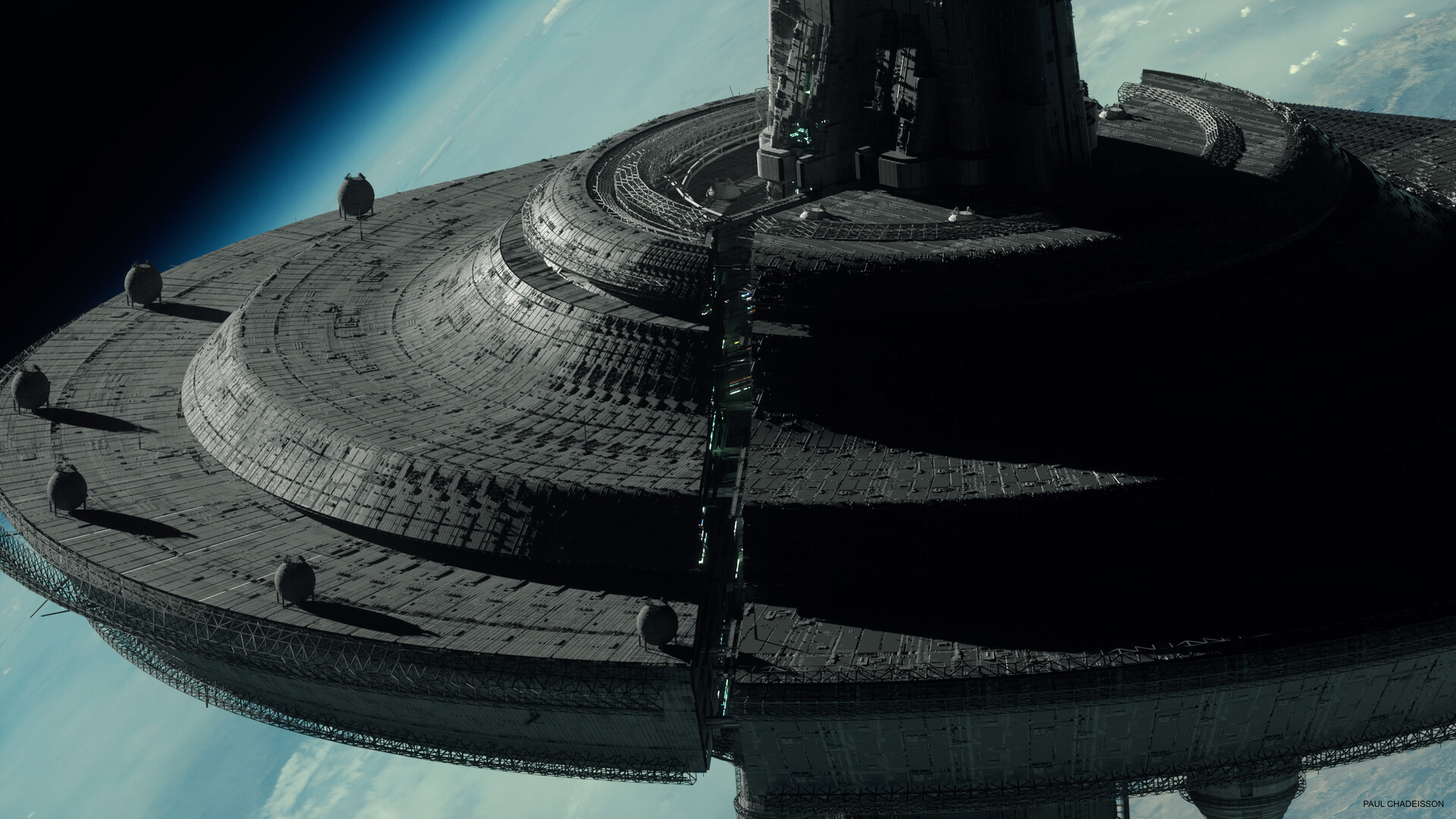

// Récemment, tu as produit des concept arts pour la station Renaissance que l’on voit dans Alien Romulus.

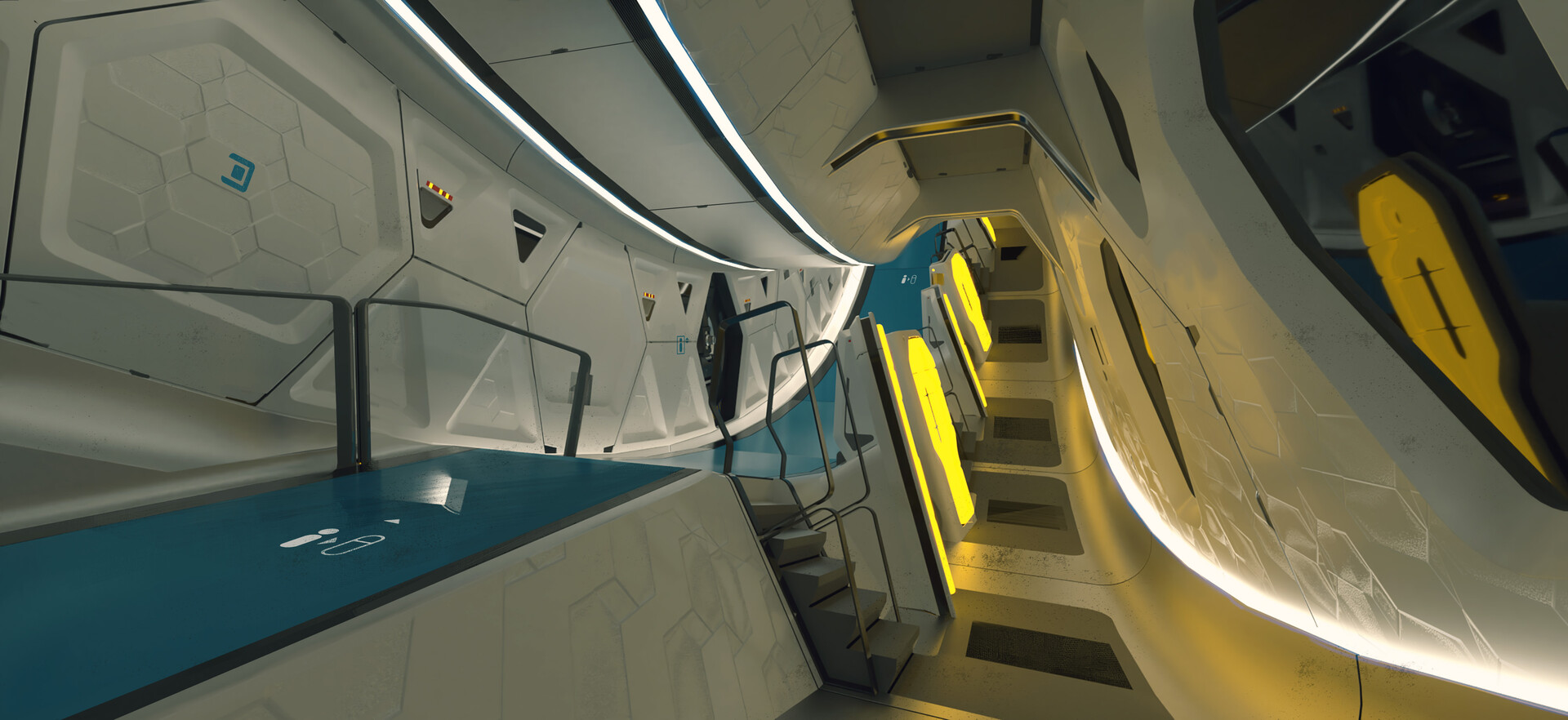

Oui. Pour Alien Romulus, mon travail s’inscrit dans une collaboration artistique avec une équipe talentueuse. Il est important de noter que cette conception est le fruit d’une collaboration entre plusieurs personnes et l’artiste Josh Viers, qui a approuvé la première maquette avec le réalisateur. De brillants artistes tels que Cole Price, Gus Mendonca et Matt Savage ont aussi mis la main à la pâte pour réaliser des concept arts de cette station. Ils ont permis à Alex Nice, le directeur artistique, de travailler sur plusieurs espaces situés sur la face inférieure du disque de la station, comme les couloirs, les hangars, les sas des capsules de secours et les entrées techniques. Ces éléments devaient s’aligner précisément avec les actions décrites dans le script afin de garantir une cohérence entre le design et les séquences du film.

// On remarque que beaucoup de tes œuvres gravitent autour de la science-fiction et des univers dystopiques. On pense à Dune ou à Blade Runner. Même pour Alien, ce que tu as montré en ligne, comme la station spatiale, reste dans cette esthétique. Tu sembles explorer des espaces souvent vastes, silencieux, parfois désertés, un peu à la manière de Chris Foss. Est-ce une esthétique qui te fascine plus que les environnements urbains et vivants ?

C’est effectivement quelque chose qui revient souvent dans mon travail, mais c’est difficile à expliquer. Parfois, j’ai l’impression que dès que j’intègre des personnages dans mes œuvres, quelque chose ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ce n’est que très récemment, avec mon nouveau film, que j’ai commencé à être satisfait de l’ajout d’humains. Pendant une grande partie de ma carrière, j’ai eu du mal à inclure des personnages. Peut-être que c’est lié à mon rapport à l’échelle et à la composition. Quand je travaille sur une ville titanesque, par exemple, je me concentre instinctivement sur la manière dont les volumes et les structures sont perçus. J’essaie de trouver une échelle appropriée, une sorte d’équilibre naturel. Une vue large et distante rend souvent les formes plus lisibles et compréhensibles. À l’inverse, une perspective rapprochée et dynamique peut être plus spectaculaire, mais elle peut aussi rendre l’ensemble moins clair. Je ne sais pas si c’est une préférence consciente pour les structures immenses ou si c’est juste quelque chose qui s’est imposé naturellement.

// Avec Migrants, tu as réalisé un court-métrage où tes visuels prennent toute la place. Qu’est-ce qui t’a inspiré et quels thèmes as-tu voulu explorer ?

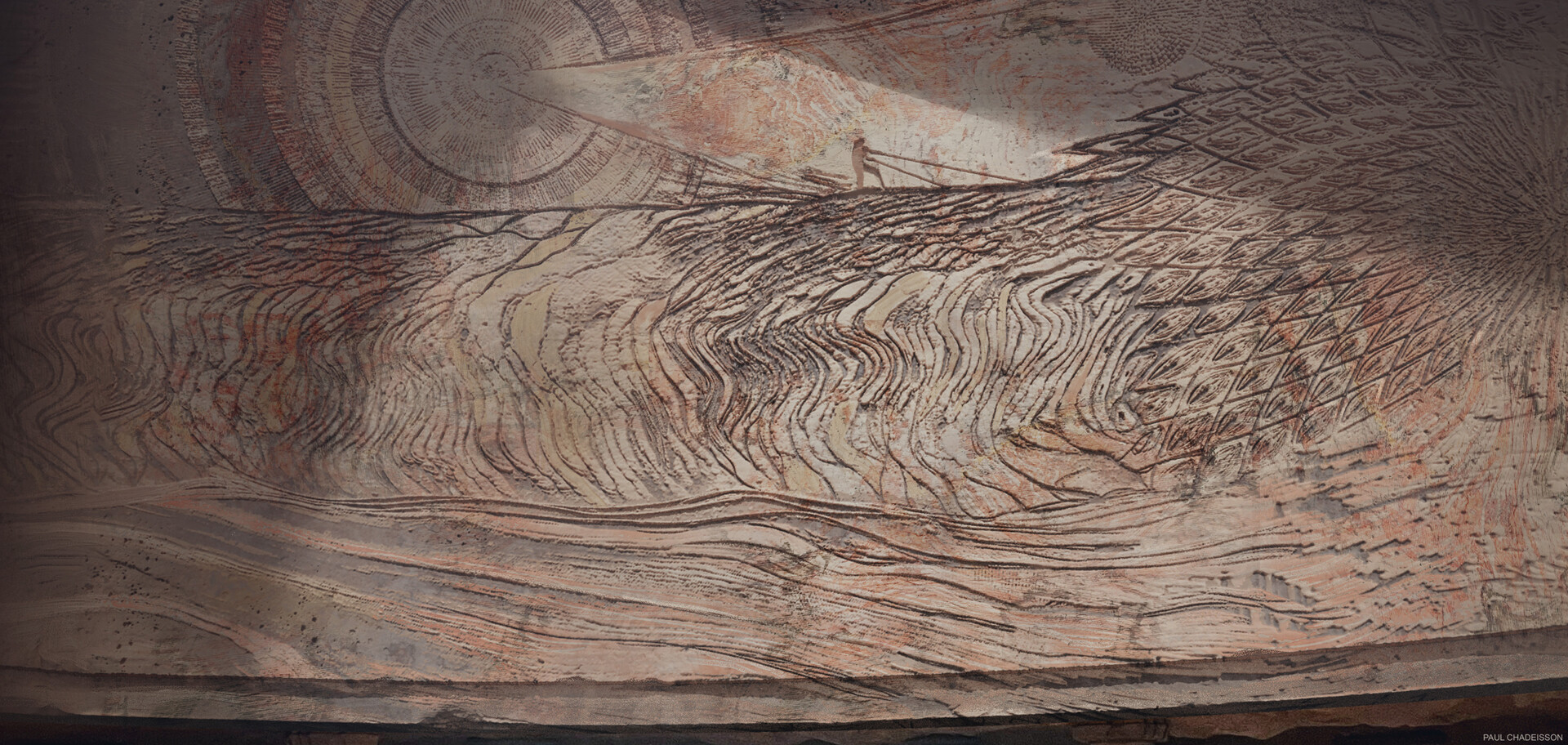

Migrants est une exploration visuelle et narrative de l’héroïsme silencieux. L’idée de suivre des terraformeurs au-dessus de Mars, travaillant pour des générations futures qu’ils ne connaîtront jamais, m’a tout de suite captivé. J’ai voulu capturer la grandeur de cette mission titanesque, tout en montrant la solitude et l’humilité de ces ouvriers de l’espace. Il n’y a ni acteurs visibles ni dialogues envahissants, juste des véhicules spatiaux en mouvement et une voix off qui accompagne la réflexion. Ce minimalisme met en lumière l’idée d’une contribution désintéressée, d’un effort collectif inscrit dans un temps bien plus long que celui d’une vie humaine. Visuellement, j’ai cherché à souligner l’austérité poétique de l’espace et l’immensité de Mars, tout en célébrant la précision mécanique des engins.

// Comment l’idée de Solstice – 5 est-elle née? Qu’est-ce qui t’as poussé à être plus ambitieux que pour ton premier court-métrage ?

L’idée a germé alors que je terminais Migrants. J’avais adoré chaque étape de la réalisation et je souhaitais revivre cette aventure, mais en explorant quelque chose de plus vaste et de plus complexe. L’idée d’un immense complexe industriel s’est vite imposée : un site dédié à la construction d’une flotte colossale, destinée à disparaître dans le désert immédiatement après la sortie d’usine. Ce thème, à la fois absurde et mélancolique, m’a fasciné, car il reflétait des sujets que j’avais déjà abordés dans mes illustrations, comme la grandeur et la décadence des mégastructures industrielles. En approfondissant cette idée, j’ai réalisé qu’il y avait bien plus à en dire que ce que mes dessins pouvaient exprimer. Cette ambition supplémentaire est venue du désir de raconter une histoire qui dépasse l’image, de donner une voix à ces univers.

// Tu semblais avoir une approche très visuelle pour Solstice – 5. Comment as-tu articulé ton processus entre les visuels et l’écriture ?

J’ai d’abord créé des concepts d’un immense complexe industriel et de gigantesques véhicules. Ces premiers visuels ont servi de base pour construire le reste. Par exemple, je voulais représenter des flottes monumentales, créer un contraste entre la grandeur des machines et l’aridité du désert. Une fois ces images ancrées, j’ai collaboré avec Lambert Grand, un ami d’enfance, afin d’écrire le scénario. À ce stade, les visuels servaient de guide pour intégrer un message narratif soutenant ces idées. L’écriture est venue renforcer ce que les images transmettaient, notamment sur les thèmes de la futilité industrielle et de la destinée tragique des machines.

// Tu as mentionné que tes films personnels, comme Solstice – 5, étaient majoritairement diffusés sur YouTube. As-tu envisagé de les présenter en festival pour toucher un public différent ?

J’y ai pensé, mais les festivals, c’est compliqué. Ça coûte cher et, au final, tu montres ton film à une salle de 50 ou 100 personnes. Avec YouTube, la portée est bien plus importante. Mon premier film a eu la chance de bien marcher sur cette plateforme, j’ai donc continué dans cette direction. Ces projets, je les fais avant tout pour le plaisir. Si un studio venait me proposer de réaliser un film, je ne sais même pas si ça m’intéresserait ! Ce que j’aime, c’est donner vie à des idées qui me tiennent à cœur, sans forcément entrer dans un cadre ou dans une industrie. Peut-être qu’un jour, je retournerai vers le jeu vidéo.

// En parlant de technologies émergentes, comme l’IA ou la réalité virtuelle, est-ce que ce sont des outils qui t’intéressent dans ton processus créatif ?

J’ai testé les IA dès leur arrivée. C’était amusant au début, mais je m’en suis lassé assez vite. Aujourd’hui, je ne les utilise presque plus, en partie à cause des problèmes éthiques qui entourent ces technologies. Quand j’ai découvert que des centaines de mes images avaient été utilisées pour entraîner des modèles, j’ai été sidéré. Je ne dis pas que je n’y reviendrai pas un jour, mais pour l’instant je préfère me concentrer sur mes outils habituels, comme Blender. Ces logiciels me permettent de produire des rendus très précis en 4K, ce qui reste pour le moment difficile à atteindre avec l’IA. Je pense que l’IA peut être utile pour générer des idées ou des références, mais elle n’a pas encore le niveau de contrôle et de qualité que je recherche pour mes projets.

// Tu sembles garder une approche très artisanale dans ton travail. Est-ce quelque chose que tu souhaites préserver, même avec l’évolution des technologies ?

Absolument. Une grande partie de mon plaisir provient du processus de création. C’est comme une forme d’archéologie : tu creuses, tu explores et tu découvres peu à peu quelque chose d’unique. Si tout devient trop facile ou immédiat, ce plaisir disparaît. C’est pour cela que je continue de m’amuser avec des outils traditionnels comme Blender ou Unreal Engine. Tant que je m’éclate à faire ce que je fais, je pense que ça se ressent dans le résultat final. Et c’est ça qui compte le plus.

➔ S!CK est entièrement financé par ses lecteurs/trices. Soutenez l’indépendance et la démarche d’un média qui explore jeux vidéo et cinéma aux côté des créateurs en vous abonnant (sans engagement) au magazine papier.